탑4-7> 춘궁동 오층탑을 보며...090215

* 벌써 지난주말이었나 보다.

* 게을러서 이제야...^^

* 주말 잘 보내시구요...^^*

1.

남한산성 어디쯤...

7시가 되려면 아직 넉넉한데 벨소리가 들린다.

눈, 비 때문에 오늘 약속은 취소했다는 문자 못 받았나요?

6시경 문자를 보냈다는데 나는 운전 중이었겠지.

컨디션이 좋았다면 아무 팀에나 끼어 칠 수 있었겠지만,

그렇게 열정적이거나 낯이 두껍지 못한지라 차를 돌리며 고민한다.

이른 새벽에 나서서 그냥 집으로 간다는 게 썩 내키지 않는 마음...

하남 춘궁동의 탑이라도 보러 갈까?

혹 해뜨는 출경에 마음이라도 틔이지 않을까?

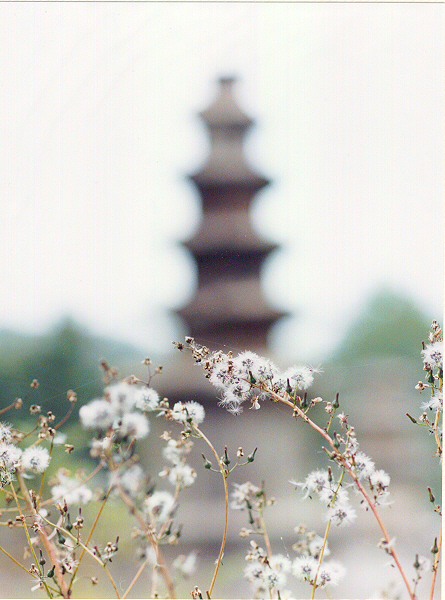

<하남의 춘궁동 동사지... 삼층탑과 오층탑...>

그리 멀지 않는 길을 나비(네비게이션)의 도움을 받아 방향을 바꿨다.

문득 그런 생각이 든다.

이런 짜투리 시간을 즐기는 내가 진짜 나의 본모습일까?

아니면 일과 약속, 그리고 관계속에 머물고 있을 때가 나의 본모습일까?

듬직한 오층탑과 가벼우려 애쓰는 삼층탑이 덩그러이 놓여 있는 하남 춘궁동 동사지...

녹지 않은, 아니면 조금씩 겹쌓인 눈속에 차분하게 앉아 있다.

조금만 기다리면 일출과 함께 탑들을 볼 수 있을까?

잠시 법당에 앉아 이런저런 생각들을 다듬어 본다.

해 뜨기를 기다리면서...

2. (이 부분은 사족 : 읽을 필요 없음...^^)

뭔가를 놓고 있다는 느낌이 강하다.

꼬여있는 일과 모두들 자신이 상처받지 않기 위해 안간힘을 쓰는 모습들,

굳이 변명하고 싶지도 않고, 나를 옹호하고 싶은 맘도 별로 없다.

지금의 규정들이 나의 속박이 되고, 또다른 굴레로 남을지라도 조금은 기다릴 필요가 있다.

일이 된다는 것과 누군가의 이해득실을 채운다는 것은 항상 별개일지 모른다.

최소한, 나의 이해득실을 먼저 생각하고 욕심을 낸다면 일이란 필시 왜곡이 생길 수밖에 없는 법...

지금은 일의 완급과 성패가 중요한 것이지 드러나 있는 나의 모습과 본심의 시비는 중요치 않다.

그게 상처로 남고, 앞으로의 또다른 일에서 약간의 걸림돌이 될 수도 있겠지만, 끝은 아니니까...

누군가 나를 질타해도 그에게 나는 여전히 필요할거고,

누군가 나를 비난하고 궁지에 몰아넣고 싶겠지만, 여전히 나는 그를 필요로 하고 있으니까.

차라리 잘 됐는지도 모르지...

모든 잘못을 내가 감당해내면 지금의 어수선함은 진정될 것이고, 한발짝씩 여유를 찾을테니까...

물론 그도 내 바램...

그들에게 공간을 열어주고, 기회를 주고, 연결의 끈을 자르지 않게 하기위한 고육책은

나의 구상일뿐, 나의 원려일뿐, 그들의 계획이나 동의는 아니니까...

후후, 재밌다.

유쾌하지는 않지만, 피할 수 없는 난관이라면 이렇게라도 봉합하는 게 그들을 위해 필요하다.

근데, 잔뜩 무겁고 흐린 하늘은 개일 것 같지가 않다.

3.

어울리지 않는 두 탑이 서있다.

하나는 신라말기의 삼층탑이, 그리고 또 하나는 고려초로 보이는 오층탑이...

삼층탑도 오층탑도 결코 작거나 궁색한 모습은 아니지만,

그렇다고 장중하게 상큼하거나, 모든 사람을 끌어안는 포용력과 카리스마는 없다.

<눈을 쓸고 있을까? 마음을 쓸고 있을까?... 아니면 흔적을 남기려는 것일까? 길을 만들고 있는가?...>

작지 않은 삼층탑은 지붕돌이 얇아지면서 균형잡힌 체감률이 깨져버렸다.

높다란 기단부와 듬직한 몸돌들은 장대함을 겨냥했을 듯싶은데,

지붕돌이 얇아지고, 그나마 둔중함을 줄이기 위해 넓은 날개를 강조하다보니

이도저도 아닌 애매한 모습이 되고 말았다.

<춘궁동 동사지 삼층탑... 3.6m, 보물 13호... 대부분 설명은 고려초기, 혹은 고려중기 이전이라고 설명하는데, 내 눈에는 아무리 봐도 신라 말기의 삼층탑 같다... 하단 기단부에는 안상(코끼리 정면 모습)문양이 얇게 새겨져 있다...>

장식적 요소가 기초와 초기 계획을 압도해버린 모습...

그래~ 이런 것도 삶의 한 유형일지도 모르지...

꼬리가 몸통을 흔들고, 변수가 상수를 제압하며, 우연이 필연을 강제하는 그런...

그런 곡절에 이 삼층탑은, 애초에 자기가 말하고 싶었던 상당부분을 잃고 말았다.

적지 않은 공력과 원대함이 스며있었을텐데, 그렇게 포기해버린 느낌이다.

하긴, 장중함에 방점을 찍으려면 상층의 기단부는 더 넓었어야 조화로울 수 있었겠지...

4.

이에 비해 오층탑은 자신의 목소리를 충분히 내고 있다.

신라의 미감(체감과 층급받침, 이중 기단부)에 백제의 골격(얇아진 처마에 오층탑 형식)을 차용한 이 탑은

충분히 고려의 색깔(모나지 않은 처리와 곡선의 도입, 그리고 높이의 강조)을 드러내고 있지.

치밀해지지 못한 채 부드러워지고, 경쾌하지 못하지만 무겁지만도 않다.

신라의 정연함 약간에, 백제의 부드러움 약간, 그리고 고려의 허장성세가 조금씩 반영되었다.

<하남 춘궁동 동사지 오층탑... 7.5m, 보물 12호>

어쩌면 이 탑은 고려의 분위기를 나타내는지도 모른다.

피지배층에 공고히 결속해야 했던 진흥왕대의 새로운 야심도 없고,

대륙을 양분하며 해뜨는 나라의 기상을 숨기지 않았던 광개토대왕의 천하관도 없고,

대륙과 한반도와 일본열도를 아우르며 상업적 화려함에 안주했던 위덕왕의 우아함도 없고,

게다가 당나라로부터 정체성을 통합하고 새로운 이상을 심으려했던 성덕왕의 진취적 긴장감도 없이,

체제의 유지와 잃어버린 꿈에 연연해하던 조합과 절충, 그리고 문화적 성취만이 고려의 색깔인지 모르지.

그래서 그런지 초기 고려의 탑들은 일층 탑신이 몇 개의 돌덩이로 조합되어 있다.

이층 기단부의 단순 명징함은 사라지고 굄돌에는 앙화와 복련같은 문양들이 새겨지고,

가늘어지고 얇아지면서 높이로만, 높이로만 승부하려는 세장(細長)미만 강조된다.

지붕돌은 기와집 처마처럼 적극적인 곡선으로 바뀌어가고, 삼국의 정형은 거세된다.

모든 게 포괄되면서 정체되고, 더 이상 새로움도 호기심도 진취적인 기상도 사라져버린 시대...

수습과 통합, 모색과 조화가 필요한 시기에 춘궁동 오층탑은 존재하는지도 모른다.

5.

날은 밝아졌지만 결국 해는 뜨지 않았다.

물론 구름이 빛을 가로막지는 못하겠지.

그러나 해가 직접적이지 않으면 반사가 없고 힘이 없는 건 분명해...

그래서 빛을 받은 두탑의 변화를 보고 싶었고, 힘을 느끼고 싶었는데 타이밍이 맞지 않았나 봐.

조금은 조용하고, 조금은 차분하고, 조금은 조심스러운 탑...

나는 조금 더 강렬하고 진한 향기를 찾고 있었는지 모른다.

지금보다 여유럽고 내 맘이 생동감에 넘쳐있었다면 이 탑들의 미감은 달랐을지도 모른다.

그러나 오층탑은 너그럽지만 당당하지 않고, 의연하지만 진취적이지 않고,

듬직하지만 장중하지는 않다.

다만, 여느 고려탑과는 달리 전체적으로 흐트러짐이 없고,

충분히 품위를 유지하면서 도회적(이건 침향님 표현)이미지의 세련됨을 놓치지 않은,

넉넉하고 부드럽고 넉넉한 느낌은 변함없는 맛이다.

오늘도 그렇게 짜투리 시간을 채워본다.

그런 시간을 즐기는 내 모습이 문득 낯설게 느껴진다.

나의 본류와 나의 지류는 이런 곳에서 융화되나?

무엇이 짜투리고, 무엇이 본체인지는 모르지만

문득, 통합과 수습에 안간힘을 쓰고 있는, 그걸 느끼는 내 모습이 이채롭다...