카테고리 없음

Ⅲ. 부록 – 몇가지 메모 ▣ 배례석 - 18-5. 인도 불교 석굴사원의 쇠퇴

姜武材

2024. 4. 20. 19:22

한국적인 건축공간(建築空間)과 공예(工藝)

Ⅲ. 부록 – 몇가지 메모

▣ 작고 낮은 배례석을 위한 메모 - 18-5. 인도 불교 석굴사원의 쇠퇴

- 석굴이 사라진 가장 큰 이유를 불교의 쇠락과 이를 선포한 이슬람교의 영향으로 볼 수도 있지만, 이슬람교의 침입이 시작한 것은 1000년경부터고 불교소멸이 1203년이며, 델리술탄국이 서인도를 점령한 때가 1400년대니, 불교석굴사원의 흥망에 직접적 영향을 주었다고 보기 어렵다는 게 내 생각이다.

오히려 인도 및 중국 석굴 쇠퇴기를 생각하면, 불교뿐만 아니라 해당종교의 최전성기인 7~8세기 전후부터 석굴사원은 내리막을 걸었다고 생각된다.

확대와 변형에서 자유스럽지 못한 조건, 한정된 높이와 규모, 무엇보다 인구밀집 지역을 벗어난 여건이 화려하고 장중한 수요를 만족시키지 못한 한계가 너무 분명했다는 점 등등...

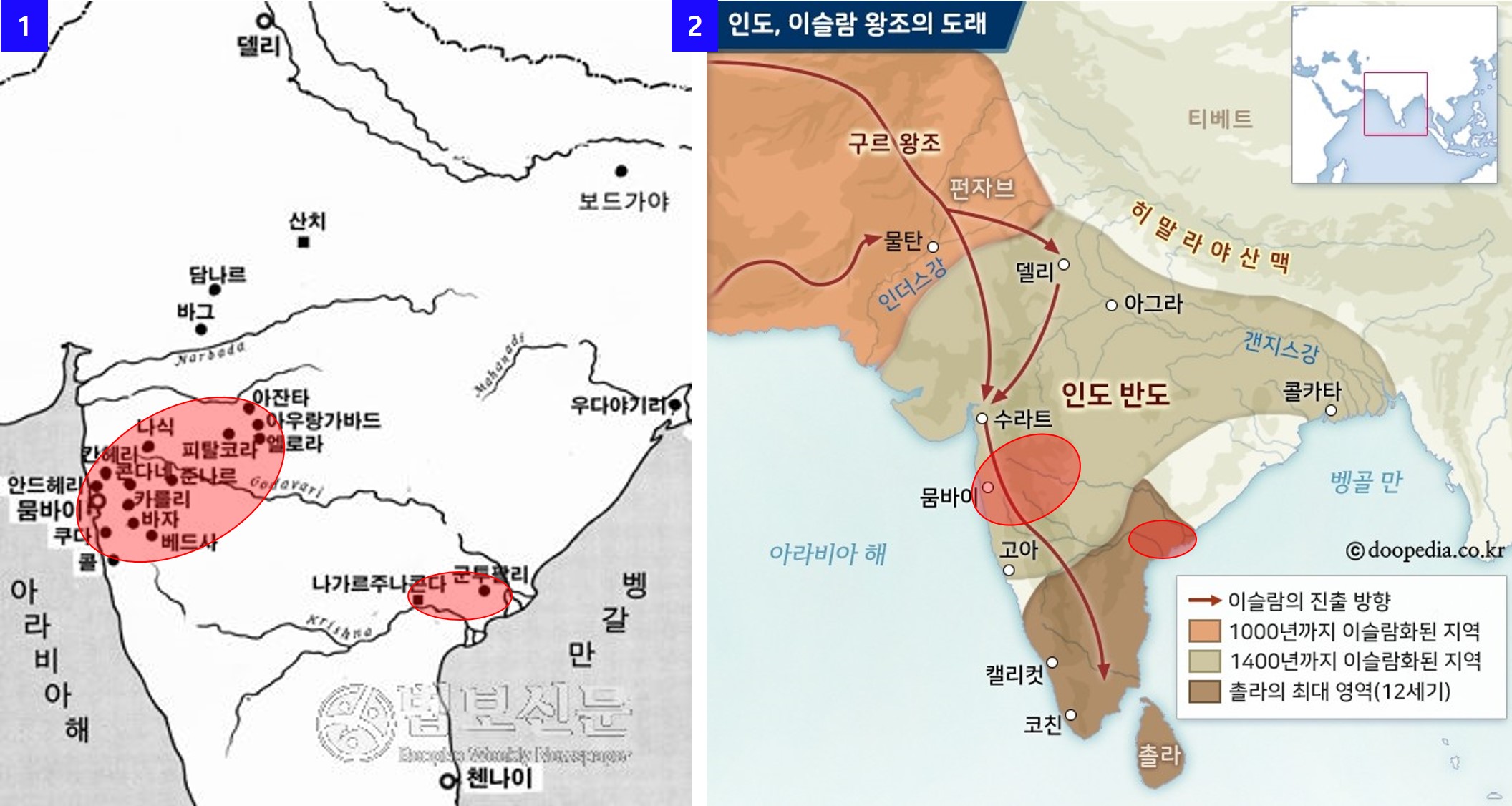

<301, 석굴사원 분포지역과 이슬람의 인도진출... 석굴사원의 흥망과 이슬람은 직접적 관련이 없다고 생각한다...>

- 불교 석굴사원뿐만 아니라 힌두교/자이나교 석굴사원까지 고려하면 13세기 이후 이슬람교의 영향이 가장 크다는 점을 부인할 수 없다. 그러나 이런 외적인 계기도 불교 내적인 변화가 전제된다.

① 스투파의 위상변화와 소형스투파의 증대,

② 스투파 중심의 불교사원을 탈피하지 못한 인도불교의 한계,

③ 대승불교/밀교 득세 이후 수행자 중심의 상좌부불교, 남부/스리랑카로 이동,

④ 석굴건축방식을 융합한 석조건축과 벽돌건축 방식(이 둘을 묶어 ‘축조방식’이라 하자)의 양식적 통일과 축조방식의 편의성 증대,

⑤ 그리고 마지막으로 굽타제국 몰락 이후 인도제국의 분열이 그것이다. 각각 간단하게 살펴본다.

① 인도계 종교에서 성물은 모든것의 근본이며, 인도불교에서 사리는 종교적 출발이자 귀결태다. 인도석굴사원 역시 그 변화와 완성은 사리가 봉안된 스투파의 유입이었다. 수행의 공간이 성스런 공간이 되고 예배의 공간이 된 것은, 스투파가 석굴로 들어오면서 위상이 달라지고 사원으로 격이 달라졌기 때문이다.

스투파로 인해 비하라/승원 - 수행자 중심의 석굴은 차이티야/예배당까지 갖춘 – 수행자와 신도들이 함께 누릴 수 있는 완벽한 양식의 석굴사원을 구축하게 됐다. 그러나 스투파 확산과 함께 진신사리의 부족과 법신사리 스투파의 대체, 그리고 봉헌자와 수행자들의 스투파가 늘어나면서, 석굴사원은 소형스투파의 수요를 감당하기 어려워졌다고 생각된다.

석굴사원의 입지적 한계에 직면하면서 자연스럽게 도심지 인근의 평지사원으로 대체될 수밖에 없었다.

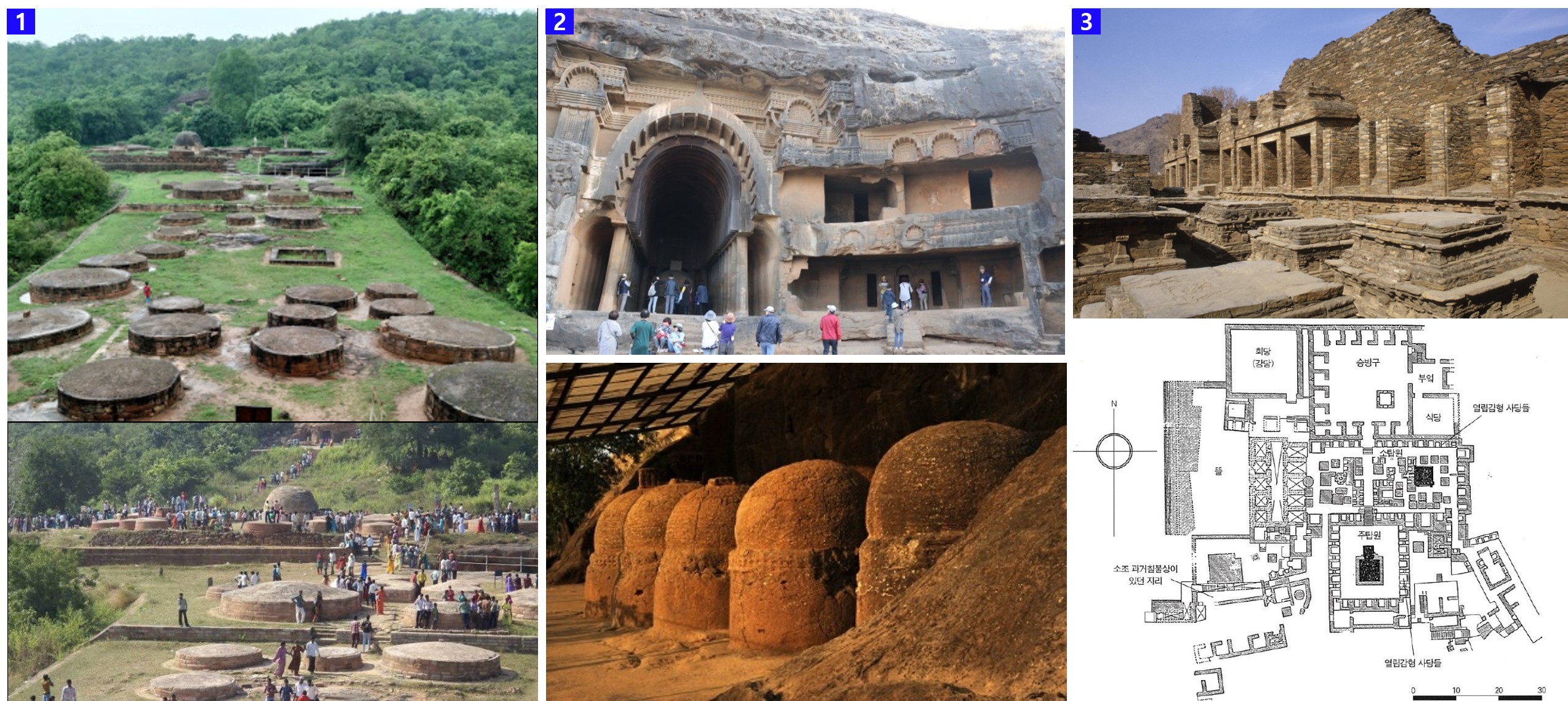

<302, 소형스투파의 확대... 석굴사원 및 불교사원에서 소형스투파는 소탑원이란 별도의 영역을 할애받을만큼 수량이 증대한다...

❶ 건투팔리 석굴사원과 소형스투파 유적, ❷ 바자석굴 소형스투파, ❸ 타트히바하이 주탑원과 소탑원...>

② 또 이에 따른 후유증으로, 석굴사원은 도심지 평지사원과 역할분담에 따른 보완재의 성격보다, 대체재 혹은 경쟁관계였다고 생각한다면 대승불교의 발달과 함께 편의성에서 석굴사원은 침체할 수밖에 없는 구조적 한계가 있었다고 생각된다.

이와함께 법신사리의 대중화와 대승불교 등의 체계화는 불교사원의 중심 상징체계에도 영향을 주었다고 생각된다. 석굴사원 침체기인 300년대 전후와 불교가 쇠락하기 시작한 600년대 이후 인도불교는 중대한 기로에 섰다. 이때 인도의 불교사원은 새로운 변화를 꾀하거나 질적변화를 이끌었어야 했지만, 실패했다고 생각된다.

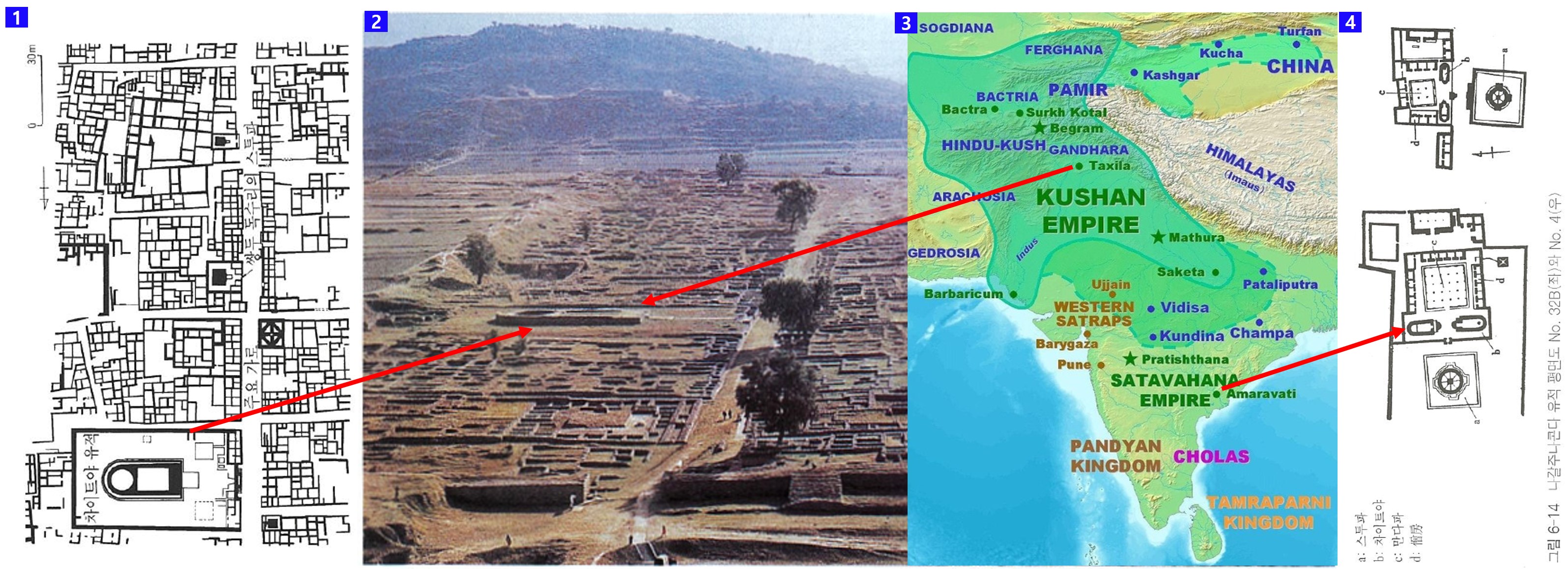

<303, 차이티야는 석굴사원뿐만 아니라 도심지의 평지가람과 축조형사원에서 하나의 양식으로 접목됐으며, 왕조 및 지역적 문화의 차이와 무관하게 인도의 북부(파키스탄 펀잡)와 중부(안드라프라데시) 등 양쪽에서 모두 확인된다...

❶❷ 탁실라 시르캅 도시유적, ❸ 쿠샨 및 사타바하나 제국과 탁실라 및 나가르주나콘다 위치 ❹ 나가르주나콘다 불교유적>

<304, 그러나 인도불교의 사원들은 전방후원형/말발굽형 차이티야를 더 이상 확대 발전시키지 못했다. 만약 이 양식이 더 큰 규모로 발전했다면 기독교 건축과 큰 대비가 됐을텐데. 만다파는 바실리카양식과 비교되고, 차이티야는 로마네스크나 고딕양식과, 그리고 인도식 첨탑(시카라/비마나)은 르네상스 및 이슬람의 돔과...

❶ 마하보디 대사원, ❷ 아야 소피아, ❸ 프라하 성당, ❹ 성 베드로 대성전>

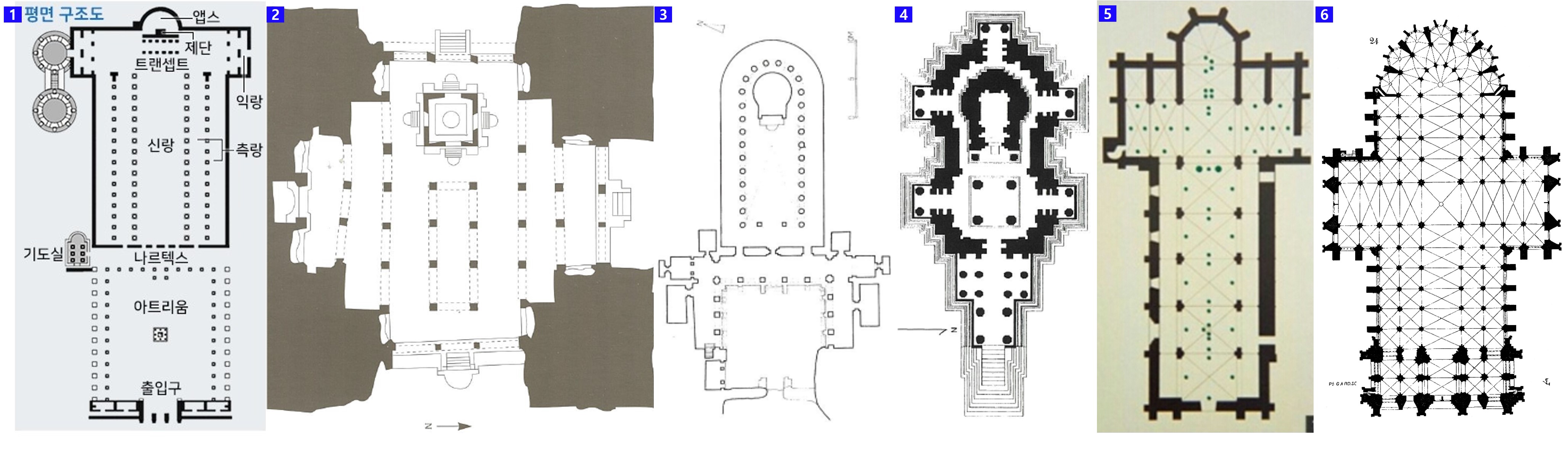

<305, 인도석굴사원과 기독교건축 평면 비교... 불교석굴사원의 만다파는 그리스로마의 공회당에서 변화한 기독교 초기건축인 바실리카양식과 비슷하다. 그리고 차이티야는 서양유럽의 기독교건축 성당 평면과 비교할만 하다...

인도 불교석굴사원의 만다파와 차이타야는 로마의 바실리카 양식처럼 일원화되며, 후대 힌두교와 자이나교 사원에서 정형화되면서 인도종교사원건축은 완성된다고 생각된다.

이렇게 지중해문명과 비슷한 구조는 중국/한국/일본과 명백한 차이를 이룬다. 유럽-서양, 동북아-동양과 구분하여 인도를 남양문화권이라 차이를 둔 이유이기도 하다...

❶ 로마 바실리카양식 평면, 4세기, ❷ 엘레판다 제1굴, 550~575년, ❸ 엘로라 제10굴, 6~7세기, ❹ 카주라호 칸다리야 마하데오 사원, 11세기, ❺ 독일 오트마르스하임 수도원교회, 11세기 로마네스크양식, ❻ 밀라노 대성당, 1386년 고딕양식>

즉 진신사리가 안치된 대형 축적방식 스투파를 법신사리가 봉안된 스투파나 불상이 차이티야의 위상을 대체할 수 있는가, 또 스투파 주위를 감실로 만들고 불상으로 장엄한 도심지 인근의 규모있는 평지사원과 관계를 어떻게 정립할 것인가 등, 진신사리신앙에 기초한 인도의 불교와 사원건축이 불상/법신사리/소형 스투파/봉헌자 스투파 등의 본격적인 등장과 함께 정체성에 혼란을 맞이한 게 아닌가 싶다.

결국 인도의 불교사원에서는 불상이 안치된 신전으로 무게중심이 완전히 이동하지 못했고, 스투파 중심배치에 머물던 석굴사원은 더 이상 새로운 변화를 꾀하지 못한 것이 아닌가 생각된다.

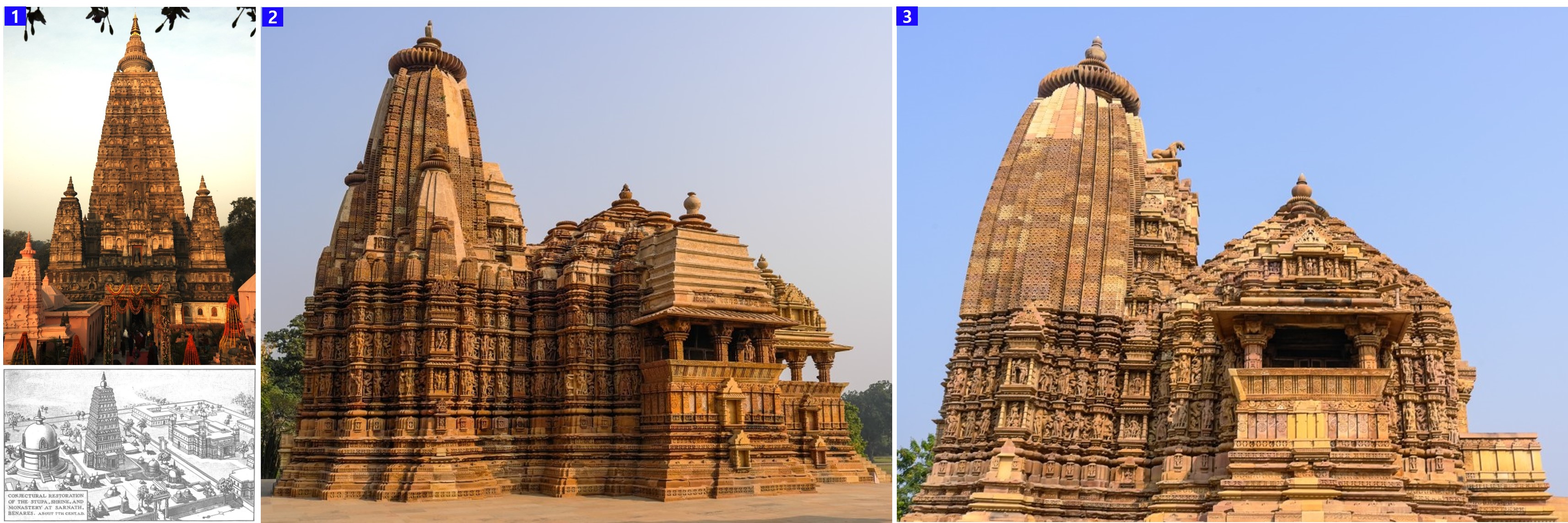

<306, 인도 평지사원건축 비교... 인도의 불교사원 중 피라미드형 첨탑(시카라/비마나)이 남아있는 하나뿐인 마하보디사원과 힌두교 및 자이나교 신전을 비교하기 힘들겠지만, 외부 문양과 조각에서 가장 큰 차이점은 미투나상과 신상의 유무다. 마하보디 사원에도 불상이 없는 것은 아니지만, 이야기가 있는가 없는가는 대중들의 관심과 사랑에 비례하지 않을까?

대승불교의 많은 권속을 새긴 첨탑이 없다는 말은 이야기를 담은 불교사원의 확장이 멈췄다는 말과 같은 의미가 아닐까?...

아무튼 만다파와 차이타야의 융합에 성공한 힌두교/자이나교와 달리 불교사원은 더 이상 변화를 모색하지 못했다... ❶ 가야의 마하보디 사원과 사르나트 사원 복원예상도, ❷ 카주라호 서부 힌두교 사원, ❸ 카주라호 동부 자이나교 사원...>

③ 대승불교가 세를 확장할수록 고행을 전제한 수행이란 개인적 행위보다 교단을 중심으로 한 체계적이며 집단적 포교활동이 중시된다. 전도와 재가신도의 편의를 위해 산속의 석굴보다 대도시 등 인구밀집지역에 구축된 불교사원의 역할이 더 클 수밖에 없다는 말.

또 경쟁관계에 있던 자이나교 및 힌두교보다 큰 규모의 불교사원이 필요한 시점에서 석굴사원은 대중들의 집결에 분명한 구조적 한계가 있었다고 생각된다.

여기에 탁발과 유수행을 강조한 상좌부불교는 남인도와 스리랑카를 중심으로 무게를 이동하면서, 북인도와 중서부인도에서 신규 석굴조성을 필요로 하는 종파의 영향력이 축소된 것도 큰 이유였을 거 같다.

④ 이런 흐름에 커다란 변화의 계기로 등장한 것이, 석굴건축방식보다 더 웅대하고 장중한 건축방식의 등장이 아닐까 생각된다. 가장 좋은 예가 600년대 조성된 마하발리푸람의 힌두교사원으로, 여기에는 5개의 라타형 신전을 포함한 암벽부조와 석굴사원, 그리고 평지형 사원이 한 곳에 몰려있다.

<307, 타밀지역의 마하발리푸람... 유네스코 세계유산인 이곳은 27m 길이에 마하바라타 신화 중 아르주나의 고행 중 ‘갠지스강의 하강’ 또는 ‘아르준의 속죄’라 불리는 조각이 있고...>

먼저 5개의 라타형 신전은 일반 사원처럼 보이지만, 하나하나가 각각의 바위를 조각하고 파내서 만든 유적이다. 화강암이기 때문에 정교함과 정밀도에서 차이가 있지만, 일반 건축을 석굴건축 양식으로 만들 정도로 석굴건축은 사랑받았으나, 또 그것이 마지막 버전이었다.

거대한 암석과 바위를 파내는 방식의 석굴건축 방식은 소재나 재질면에서 벽돌건축의 장점과 스케일을 따라갈 수 없었을 것이다.

<308, 또 5개의 라타형 신전이 있다. 이 신전들은 석굴사원처럼 거대한 바위를 하나씩 깎아서 만들었다... 평지사원의 필요성은 커지고, 사원건축의 정통성은 석굴사원에 있고... 이때가 630~668년이다...>

조각의 섬세함과 완성도보다 주목할 것은, 이 사원에 몰려있는 석굴사원과 라타형 신전, 그리고 평지사원의 조성방식이다. 석굴사원은 외부 구조물을 덧대는 방식을 사용한데 이어, 전통적인 석원사원처럼 라타형신전 역시 거대한 바위를 깎고 파내서 조성했고, 평지사원은 석조와 벽돌식 축조방식을 함께 사용했다는 점이다.

파내는 방식의 석굴사원이 가장 태생적 한계를 탈피해, 불교의 축조형 스투파처럼 신전과 사원을 축조방식으로 건축하면서 인도의 사원건축은 질적으로 변하게 된다고 생각된다.

<309-1, 때문에 이곳에는 라타형 신전뿐만 아니라 석굴사원이 같이 있는데, 이렇게보면 이 사원은 두 요소가 혼용된 절충형이다...

뭄바이 인근 데칸고원과 서고츠산맥의 현무암과 달리 남부 타밀지역에 위치한 이곳의 석질은 석굴암과 비슷한 화강암... 재질때문이겠지만 조각의 정교함과 세련됨에서 비슷한 시기 아잔타나 엘로라석굴과 큰 차이를 보인다... 석굴암이 만들어진 것은 이로부터 100년 후다...>

불교를 떠나 엘로라 제16굴 – 카일라사 사원을 석굴사원건축의 백미로 꼽는다면, 아이러니하게도 우리는 이미 석굴사원건축의 필요성을 부정하는 것과 같아진다. 왜냐하면 우리가 칭송하는 것은 석굴내부의 완성도가 아니라, 거대한 산을 깎아 만들어낸 경이로운 결과물이기 때문이다.

경주의 석굴암과 비슷한 시기에 완공된 카일라사 사원은 시주자나 봉헌자에게 더 이상 석굴사원 신축에 대한 메르트를 주기 어려웠다고 생각된다.

<309-2, 엘로라 카일라사 사원/765년... 이후 3~400여년 석굴사원 개축이 이어지지만, 불교가 시작하고 힌두교가 완성태를 보이고, 자이나교가 끝을 본 인도석굴사원건축의 맥은 끊긴다...>

결국 6~7세기까지 석굴건축과 불교사원은 인도 종교건축을 주도했으며, 특히 부다가야의 마하보디 사원은 이후 힌두교와 자이나교 신전의 기준이 되고 모본이 된다. 그러나 이후의 변화를 불교는 따라가지 못했다. 석굴사원 및 그 건축방식을 벗어나지 못하고, 비하라와 차이티야를 하나로 융합하지 못한 인도불교의 퇴화에도 한 원인이 있지 않을까 생각된다.

그리고 이를 반면교사 삼아 기존 방식을 탈피한 힌두교와 자이나교의 석굴사원들은 석조건축과 벽돌건축의 혼용과 양식적 통일이라는 새로운 건축방식의 유행을 선도했고, 불교는 이에 밀려난 측면도 크다고 생각된다.

<310, 그리고 이곳의 해안사원은 축조형 사원이 함께 있다. 결국 석굴사원, 석굴사원의 조성방식을 차용하여 바위를 깎아내 만든 독립형 사원, 그리고 석축을 쌓아 석굴사원처럼 축조해 나간 사원. 이 세가지 방식을 한꺼번에 볼 수 있다...

석굴사원이 어떻게 축조형 사원으로 발전 해가는가를 읽을 수 있는 유적이며, 불교와 다르게 힌두교 사원건축이 어떻게 변화하는지 보여준다...>

⑤ 그리고 마지막은 굽타제국의 해체 역시 커다란 계기였을 거 같다. 제국의 몰락은 강력한 중앙집중력을 가진 왕조가 무너졌다는 말, 이는 동원할 자본과 노동력이 축소-지방화된다는 것을 의미하며, 전국적 통일성을 강제할 기준이 사라진만큼 수요와 동원력이 있는 지방을 제외하면 유행은 단절될 수밖에 없다.

또 뭄바이의 경제력에 기반한 인근 석굴사원의 발전에 비해, 타지역의 경제력이 그만큼 활성화될 수 있는가도 석굴사원의 유지 또는 확산에 영향을 미쳤을 것이다.

특히 7~8세기 뭄바이의 대양무역을 좌우하던 이슬람의 ‘초기 무슬림 정복전쟁’의 주요방향은 인도쪽보다 지중해-동로마제국 방향이었다는 게 내 생각이다. 즉 인도의 소국가왕조 시대, 뭄바이의 경제적 여력도 굽타시대에 비해서는 침체기가 아니었을까? 결국 권력과 경제력의 분산과 침체는 석굴사원의 유지 및 확산에 직접적 영향을 미쳤다고 생각된다.

<311, 이슬람 제국의 확장(7/9/11/13세기)과 7세기 아랍상인들의 인도양주변 해상교역로... 인도석굴사원의 중심지는 뭄바이를 집결지로 한 교역로 주변이었음을 부인하기 어렵다.

그리고 이를 주도했던 이들은 상인들이었고. 실제 석굴사원에 남은 명문을 통해 확인된 봉헌 및 시주자들의 대부분은 왕족 외에 상인들이었음이 밝혀졌다.

‘히팔루스 계절풍’을 이용해 대지중해 교역을 통해 부를 축적한 뭄바이 상인들... 그들의 경제적 부와 사회적 위상이 가장 강대했던 시기가 석굴사원이 가장 번창했던 시기였다고 생각한다...>